© Sandrine PELLET

Dans le sport, les arts de la scène, mais aussi en classe, certains réussissent à « entrer dans la tâche » avec une fluidité déconcertante. Derrière cette aisance se cache souvent une routine de pré-performance : une courte séquence d’actions et d’indices attentionnels qui prépare le cerveau et le corps juste avant l’exécution d’un geste ou d’une activité exigeante. Les méta-analyses en psychologie du sport montrent que ces routines sont globalement bénéfiques pour la performance, du novice à l’expert (Rupprecht, Tran, & Gröpel, 2024).

L’objectif n’est pas de créer un rituel superstitieux, mais de stabiliser l’attention, réduire la charge mentale et orienter les ressources cognitives vers ce qui compte vraiment au moment T. Cette logique s’appuie sur les modèles de mémoire de travail : quand on surcharge la boucle phonologique (verbalisation interne), l’exécution se dégrade (Baddeley, 2012).

Pourquoi une routine de pré-performance aide-t-elle ?

Avant un geste précis (frapper une balle, entamer une phrase musicale, débuter une présentation), notre système nerveux doit arbitrer : que regarder ? où porter l’attention ? quelle consigne interne activer ? Sans cadre, le verbal interne (auto-instructions, doutes) peut prendre trop de place et parasiter l’automatisation motrice.

Des travaux récents en psychologie du sport suggèrent que de petites manipulations préalables (respiration, point de regard, ancrage corporel, micro-contractions de la main) modulent l’état attentionnel et préparent la planification motrice. Concrètement : moins de « bruit verbal », plus de disponibilité pour le geste.

À retenir : une bonne routine recentre l’attention, clarifie l’intention et verrouille des repères clés (posture, rythme, cible). Les effets positifs tiennent autant à la constance du protocole qu’à son contenu (Rupprecht et al., 2024).

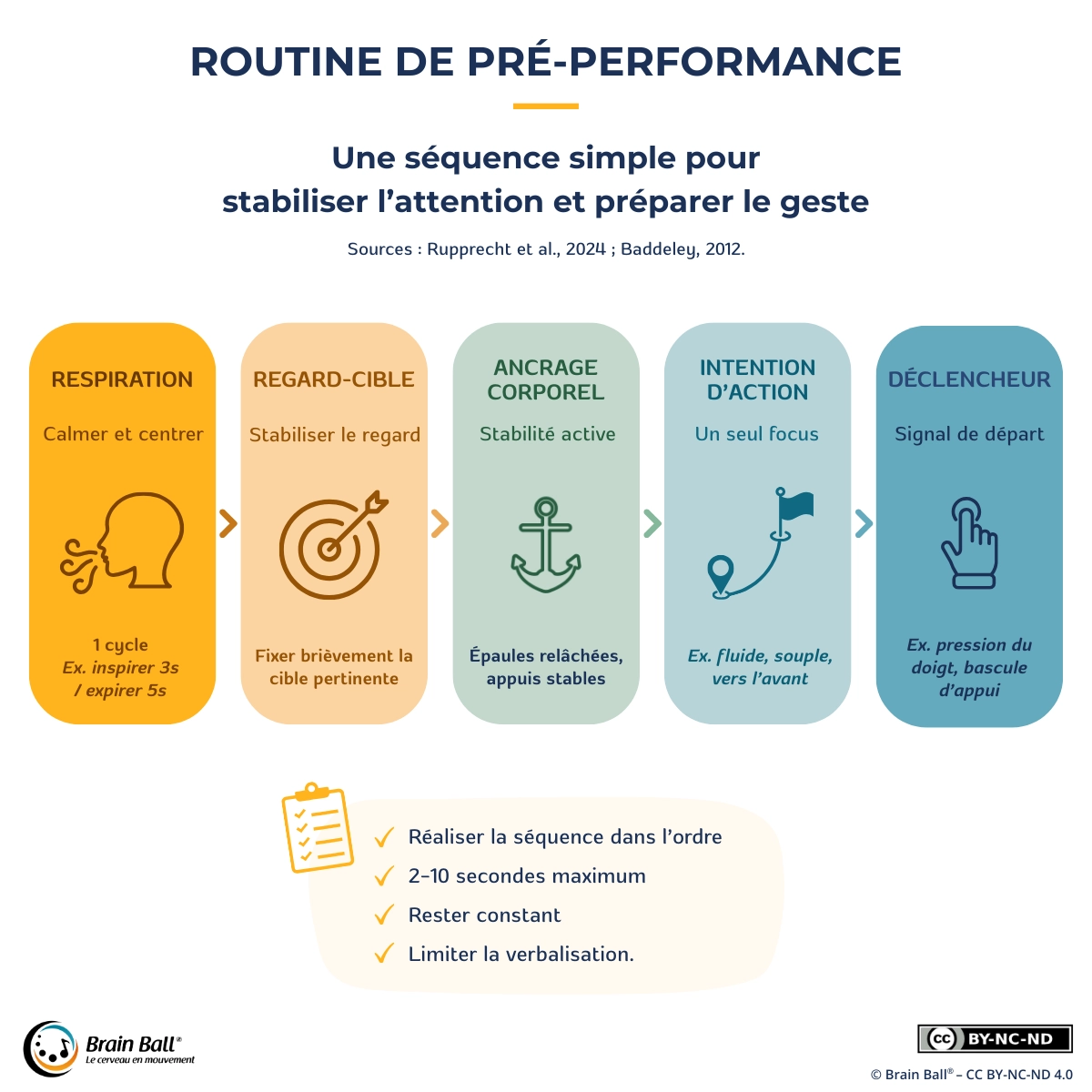

Les 5 briques d’une routine efficace (2 à 15 secondes)

- Ancrage respiratoire

Une respiration nasale calme (ex. 1 cycle inspirer 3 s / expirer 4–5 s) baisse l’excitabilité excessive et favorise la focalisation. - Point de regard

Fixer brièvement la cible pertinente (ex. bord de l’objectif, première note, public au fond) stabilise le système visuomoteur. - Indice corporel

Un repère postural simple : relâcher les épaules, sentir l’appui au sol, « grandir » la nuque. L’idée est d’obtenir un tonus utile, sans raideur. - Intention d’action (cue unique)

Une consigne courte et non verbale si possible (« fluide », « souple », « vers l’avant ») plutôt que des check-lists mentales détaillées. - Déclencheur

Un micro-signal (ex. petite pression des doigts, légère bascule d’appui) qui marque le départ et évite les hésitations.

Astuce : écrivez votre routine en 4–5 mots maximum. Si elle dépasse 3 secondes au quotidien, elle est probablement trop lourde.

Exemples concrets par contexte

- Éducation & classe : avant une lecture à voix haute ou une résolution de problème au tableau

Respire – regarde le premier mot – posture stable – “clair” – commence. - Sport (geste de précision : lancer, tir, putt, service)

Expire – fixe la cible – relâche épaules – “fluide” – déclenche. - Arts de la scène (entrée en scène, première mesure)

Inspire discret – repère visuel – ancre pieds – “lié” – attaque. - Prise de parole (pitch, oral d’examen)

Expire long – regard au fond – ouvrer le sternum – “posée” – commence.

Et les micro-contractions de la main, on en fait quoi ?

Certaines études expérimentales ont examiné l’effet de brèves contractions unilatérales de la main juste avant un geste de précision. L’idée : décaler l’équilibre attentionnel et limiter l’hyper-contrôle verbal du mouvement, au profit d’une exécution plus fluide.

- Ce que l’on peut retenir de façon prudente :

ces manipulations peuvent influencer transitoirement l’état attentionnel et la planification motrice. - Ce qu’il faut éviter : en faire une recette universelle. L’effet varie selon la tâche, la personne et le niveau d’expertise.

Prudence : la validité de certains marqueurs EEG fréquemment utilisés (ex. connectivité T7–Fz comme indice direct de traitement verbal) est débattue (Parr, Vine, Wilson, & Masters, 2020), et d’autres travaux montrent que des performances expertes s’accompagnent souvent d’un moindre couplage temporal-frontal en alpha élevé (Gallicchio, Cooke, & Ring, 2016).

Conseil pratique : si vous testez ce type d’amorce, faites-le à l’entraînement, mesurez l’effet (ressenti + réussite), et gardez uniquement ce qui vous aide réellement.

Construire SA routine : protocole en 10 minutes

- Clarifiez la tâche cible (un seul geste par situation).

- Listez 3 erreurs fréquentes (ex. précipitation, crispation, regard fuyant).

- Choisissez 1 repère par erreur (respiration, point de regard, appui).

- Composez une séquence 4–5 éléments (respire – regarde – ancre – mot-cue – go).

- Testez sur 10 répétitions (notez fluidité, précision, confiance).

- Supprimez tout ce qui n’aide pas (la routine doit être légère).

- Répétez jusqu’à automatiser (toujours la même séquence).

- Stressez légèrement le contexte (compte à rebours, public simulé).

- Validez en situation réelle (match, cours, audition).

- Révisez tous les mois (si un élément devient inutile, on l’enlève).

Limites et bonnes pratiques

- Une routine n’augmente pas le niveau maximal du geste ; elle fiabilise l’accès à vos compétences (Rupprecht et al., 2024).

- Évitez les routines trop verbales (check-lists mentales longues) : elles surchargent la mémoire de travail (Baddeley, 2012).

- Les rituels doivent rester contextuels (ce qui marche pour un service au tennis ne s’applique pas tel quel à une prise de parole) (Rupprecht et al., 2024).

- Objectivisez : filmez, comptez les réussites, notez le ressenti (0–10). Les routines aident aussi via la régulation émotionnelle dans les tâches auto-rythmées.

En savoir plus

-

Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1–29.

-

Gallicchio, G., Cooke, A., & Ring, C. (2016). Practice makes efficient : Cortical alpha oscillations are associated with improved golf putting performance. Sport Exercise And Performance Psychology, 6(1), 89‑102. https://doi.org/10.1037/spy0000077

-

Hoskens, M. C. J., Bellomo, E., Uiga, L., Cooke, A., & Masters, R. S. W. (2020). The effect of unilateral hand contractions on psychophysiological activity during motor performance. Psychology of Sport and Exercise, 48, 101668.

-

Orbach, I., et al. (2022). Preparatory routines for emotional regulation in self-paced motor tasks. Frontiers in Psychology, 13, 896397.

-

Parr, J. V. V., Vine, S. J., Wilson, M. R., & Masters, R. S. W. (2020). All talk? Challenging T7–Fz connectivity as an index of verbal processing. Psychophysiology, 57(11), e13660.

-

Rupprecht, A. G. O., Tran, U. S., & Gröpel, P. (2024). The effectiveness of pre-performance routines in sports: A meta-analysis. International Review of Sport and Exercise Psychology, 17(1), 39–64.

FAQ sur les routines de pré-performance

Une routine de pré-performance convient-elle aux enfants ?

Oui, à condition d’être très courte (2–4 étapes), concrète et visuelle. Chez l’enfant, l’objectif est d’alléger la verbalisation interne : un cycle respiratoire, un regard-cible, un indice corporel (ex. « pieds ancrés ») et un mot-cue suffisent. L’intérêt général des routines avant action (mise au calme, focalisation, constance) est documenté en sport et s’exporte bien vers la classe.

Combien de temps doit durer une routine efficace ?

La plupart se situent entre 2 et 10 secondes. Ce qui compte est la stabilité (toujours la même séquence), la simplicité (une seule intention d’action) et l’alignement avec la tâche (auto-rythmée vs réactive). Au-delà de ~10 s, le risque est d’augmenter la charge cognitive et de retarder le déclenchement.