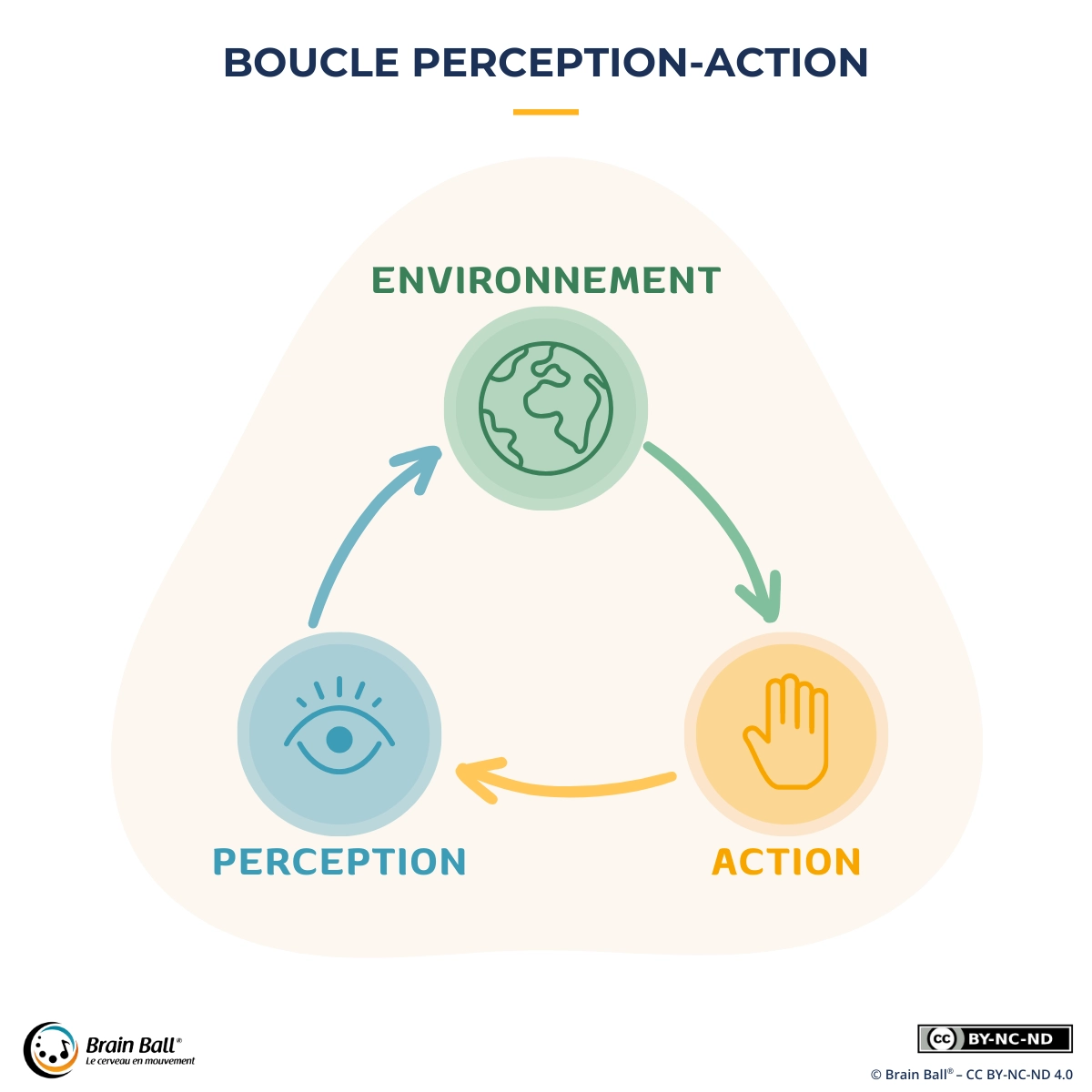

La boucle perception-action décrit le phénomène dynamique par lequel les informations sensorielles guident l’action, tandis que l’action modifie en retour les flux sensoriels. Au cœur de la théorie de l’embodiment (cognition incarnée), ce concept relie la psychologie écologique de Gibson à la neurophysiologie contemporaine : la perception n’est pas passive, elle constitue une exploration active de l’environnement, étroitement couplée à la motricité.

Origines et fondements conceptuels de la boucle perception-action

L’idée d’un couplage perception-action émerge dans les années 1950 avec la psychologie écologique de J. J. Gibson, puis se consolide durant les années 1990 grâce aux modèles prédictifs du contrôle moteur (Wolpert & Kawato) et aux travaux en robotique adaptative. La vision écologique insiste sur la notion d’affordance : les propriétés de l’environnement n’existent qu’en fonction de l’action potentielle de l’organisme.

Prenons l’exemple très concret d’une poignée de porte : sa forme allongée, sa hauteur, sa texture antidérapante et son orientation horizontale sont immédiatement interprétées par le système visuo-moteur comme une invitation à être saisie et tirée ou poussée. Avant même toute réflexion consciente, le regard se fixe sur la poignée, la main s’oriente, les doigts se pré-activent, et le cerveau prépare le schéma musculaire adéquat. Autrement dit, l’objet n’est pas seulement perçu comme un morceau de métal ; il est perçu en fonction de l’action qu’il permet, démontrant de façon intuitive la nature intrinsèquement couplée de la perception et de l’action.

Parallèlement, la neurophysiologie a identifié des neurones miroir et des circuits pariéto-frontaux qui encodent à la fois la dimension perceptive (localisation d’un objet) et la dimension motrice (programme musculaire pour l’atteindre). Ces observations soutiennent l’hypothèse d’une boucle fermée et rapide, dans laquelle le cerveau anticipe les conséquences sensorielles de chaque mouvement via un modèle interne prédictif.

Fonctionnement neurobiologique : de la rétine aux réseaux frontaux

- Voies visuelles dorsales et ventrales

La voie dorsale (occipito-pariétale) traite la localisation et la forme pour l’action ; la voie ventrale (temporo-occipitale) gère l’identification consciente. La boucle perception-action s’appuie principalement sur la voie dorsale pour ajuster la trajectoire de la main en moins de 200 ms. - Modèles internes et principe de prédiction

Les aires cérébelleuses et le cortex prémoteur génèrent une prédiction (efference copy) des afférences attendues. La différence (erreur de prédiction) entre la sensation réelle et attendue sert à corriger le mouvement en ligne. Cette mécanique rejoint le principe de libre-énergie de Friston, selon lequel le cerveau minimise constamment l’écart entre prédiction et réalité. - Boucles sous-corticales et temps réel

Les noyaux gris centraux et le tronc cérébral participent à la modulation tonique et réflexe, garantissant la stabilité posturale indispensable à l’exécution de gestes fins. La boucle perception-action est donc distribuée, multi-scalaire et hiérarchique.

Applications pratiques : sport, rééducation et robotique

- Dans l’entraînement sportif, cibler la boucle perception-action permet de concevoir des exercices riches en rétroactions sensorielles (p.ex. réalité virtuelle immersive) afin d’accélérer l’acquisition de gestes techniques.

- En rééducation neurologique, la thérapie par action-observation (observer puis imiter) exploite les neurones miroir pour réactiver des circuits moteurs affaiblis après AVC.

- En robotique, les architectures dites enacted cognition (robots bio-inspirés) reposent sur des systèmes embarqués qui génèrent des perceptions en fonction de leurs propres mouvements, améliorant l’autonomie et l’adaptation en milieu non structuré.

Limites et controverses scientifiques

Bien qu’elle constitue un cadre influent, la boucle perception-action fait l’objet de critiques :

- Niveau de conscience et contrôle : certains auteurs, comme Clark (2013), estiment qu’elle fonctionne surtout de façon implicite, laissant en suspens la contribution de l’expérience consciente dans l’ajustement des mouvements.

- Granularité temporelle : la vitesse de traitement varie selon les modalités sensorielles ; décrire une boucle unique et homogène risque ainsi d’effacer des différences neurophysiologiques importantes.

- Validité expérimentale : isoler le couplage perception-action des processus cognitifs plus lents (planification, prise de décision) reste méthodologiquement délicat, ce qui explique des résultats parfois contradictoires sur la portée effective du modèle.

Perspectives de recherche

Les travaux récents explorent la modulation émotionnelle de la boucle perception-action – par exemple, comment la peur altère la dynamique sensorimotrice – ainsi que l’intégration de l’apprentissage profond pour créer des prothèses neuro-contrôlées réactives. En outre, le couplage perception-action sert de base aux approches enactive AI visant à produire des intelligences artificielles qui apprennent par interaction corporelle plutôt que par simple analyse de données.

Pour aller plus loin :

-

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181-204. https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477

-

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127-138. https://doi.org/10.1038/nrn2787

-

Whitehead, B. A. (1981). James J. Gibson : The ecological approach to visual perception. Boston : Houghton Mifflin, 1979, 332 pp. Systems Research And Behavioral Science, 26(3), 308‑309. https://doi.org/10.1002/bs.3830260313

-

Milner, A. D., & Goodale, M. A. (2008). Two visual systems re-viewed. Neuropsychologia, 46(3), 774-785. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2007.10.005

-

Wolpert, D. M., & Kawato, M. (1998). Multiple paired forward and inverse models for motor control. Neural Networks, 11(7-8), 1317-1329. https://doi.org/10.1016/S0893-6080(98)00066-5

FAQ sur la Boucle perception-action

Comment la boucle perception-action se différencie-t-elle du simple réflexe ?

Peut-on entraîner la boucle perception-action ?

Quels outils mesurent l’efficacité de la boucle perception-action ?

La boucle perception-action est-elle universelle chez les espèces ?