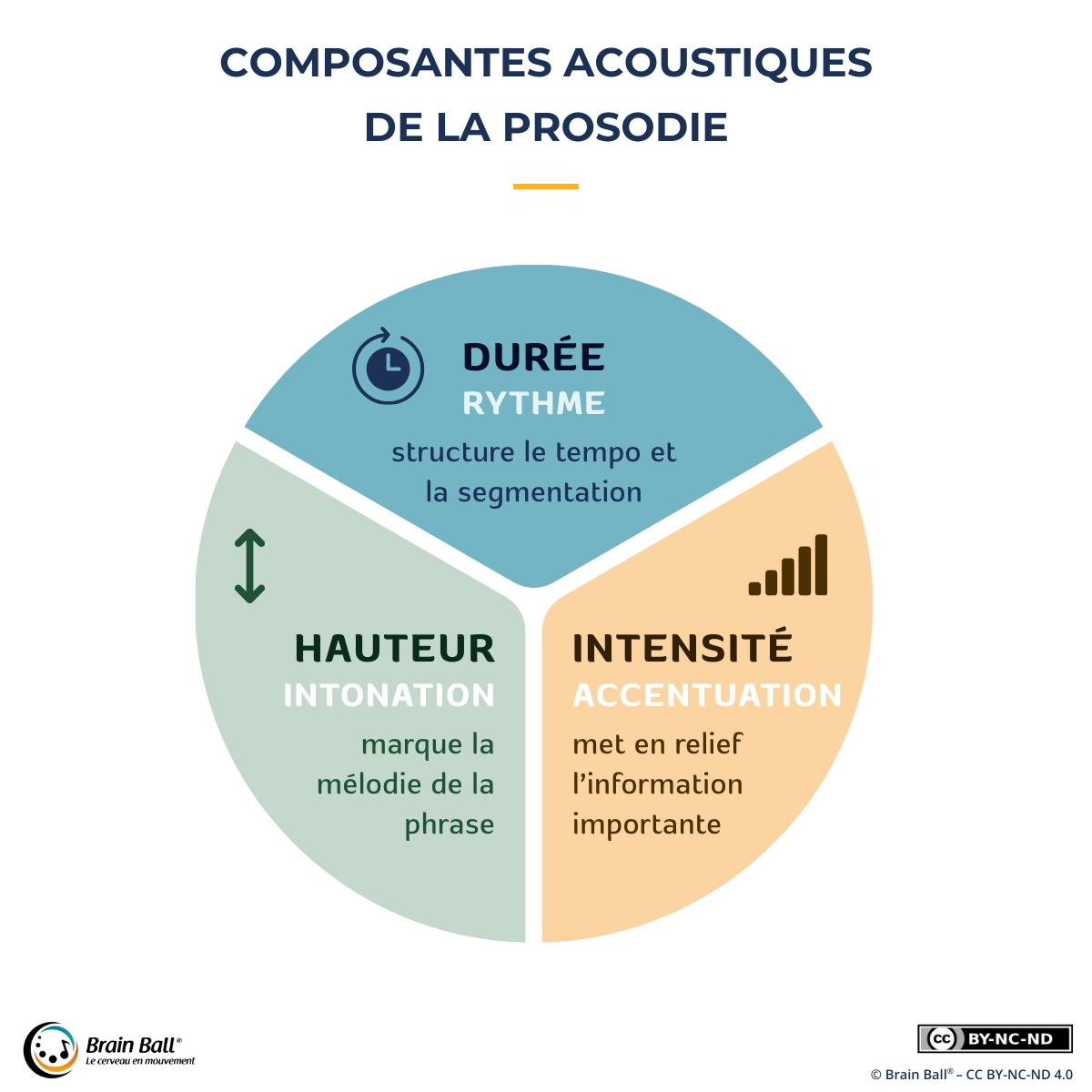

La prosodie désigne l’ensemble des paramètres suprasegmentaux — hauteur (intonation), durée (rythme), intensité (accentuation) et timbre — qui organisent le discours parlé. Ces variations acoustiques balisent les frontières syntaxiques, hiérarchisent l’information, expriment l’émotion et guident l’interprétation pragmatique. Dès les premières semaines de vie, le nourrisson est sensible aux contours prosodiques de la langue maternelle : ils servent de “guides perceptifs” pour découper le flux sonore et ancrer les premiers apprentissages lexicaux. Chez l’adulte, la prosodie continue de jouer un rôle central pour la compréhension fine, l’adaptation socio-émotionnelle et la fluidité dialogique.

Composantes acoustiques de la prosodie

> Hauteur et intonation

La hauteur fondamentale (F0) traduit la fréquence de vibration des cordes vocales. Les variations ascendantes ou descendantes de F0 donnent une intonation montante (question) ou descendante (affirmation). Une perturbation de ces contours mélodiques rend le discours monotone et complique la distinction entre actes de langage.

> Durée et rythme

Le rythme combine la longueur des syllabes et la répartition des accents. Il fournit la “trame temporelle” qui aide l’auditeur à anticiper les frontières de mots et de phrases. Un rythme irrégulier est observé chez certains enfants présentant un Trouble Développemental du Langage (TDL) ou une dyslexie développementale.

> Intensité et accentuation

L’accentuation repose sur une augmentation conjointe d’intensité et de durée syllabique. Elle attire l’attention sur les informations nouvelles. Une accentuation trop faible brouille la hiérarchie informationnelle et gêne la compréhension.

Prosodie et développement du langage

De la petite enfance à l’adolescence, la maîtrise prosodique progresse en parallèle de la syntaxe. Les enfants apprennent d’abord les patrons intonatifs globaux (phrases déclaratives vs interrogatives), puis affinent la gestion des accents et des pauses prosodiques. Une prosodie atypique impacte :

- la segmentation lexicale (difficulté à isoler les mots dans le flux continu) ;

- la morphosyntaxe (moins bonne sensibilité aux accords ou marqueurs flexionnels) ;

- la pragmatique (mauvaise interprétation de l’ironie ou de l’emphase).

L’évaluation clinique inclut des tâches d’imitation, de lecture à voix haute et des analyses acoustiques objectives (logiciels Praat®, Melodia, etc.).

Fondements neurocognitifs de la prosodie

Les imageries fonctionnelles révèlent un réseau bilatéral :

- hémisphère droit (traitement global, émotion, intonation) ;

- hémisphère gauche (traitement local, alignement syntaxe-prosodie) ;

- structures sous-corticales (ganglions de la base, cervelet) pour le timing.

La théorie des oscillations cérébrales propose que les bandes delta (1-4 Hz) et theta (4-8 Hz) s’alignent sur les enveloppes temporelles du langage, favorisant l’encodage prosodique. Les enfants TDL présentent souvent des oscillations delta moins stables et une synchronisation audio-motrice altérée.

Prosodie et troubles du neurodéveloppement

Chez les enfants présentant des troubles du neurodéveloppement, une prosodie atypique est fréquemment observée :

- Trouble Développemental du Langage (TDL) : contour intonatif plat et accentuation imprécise.

- Dyslexie développementale : déficit marqué de perception rythmique et prosodique.

- Troubles du spectre autistique (TSA) : intonation monotone ou, au contraire, hyperaccentuée, avec des difficultés d’expression émotionnelle.

Ces altérations prosodiques réduisent la clarté du message, nuisent à la cohérence narrative et compliquent l’intégration sociale.

Optimiser la prosodie avec la méthode Brain Ball

Brain Ball utilise des séquences rythmico-motrices (balle ou sac rythmé en musique) pour entraîner la perception temporelle et la synchronisation corporelle. Les retombées observées sont notamment :

- une augmentation de la stabilité rythmique (meilleure régularité des pauses et accents) ;

- une amélioration des contours intonatifs grâce à l’anticipation du tempo ;

- un transfert des habiletés rythmico-motrices vers la production prosodique expressive.

En activant simultanément le système auditif, moteur et les réseaux fronto-temporaux, le Brain Ball favorise une plasticité multi-sensorielle qui profite aux paramètres prosodiques.

Pour aller plus loin :

-

Patel, A. D. (2008). Music, language, and the brain. Oxford University Press. https://books.google.com/books?id=EkItxyZqNecC

-

Peppé, S. J. E., & McCann, J. (2003). Assessing intonation and prosody in children with atypical language development: The PEPS-C test and the revised version. Clinical Linguistics & Phonetics, 17(4-5), 345-354. https://doi.org/10.1080/0269920031000079994

-

Ladd, D. R. (2008). Intonational phonology (2ᵉ éd.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808814

-

Goswami, U. (2011). A temporal sampling framework for developmental dyslexia. Trends in Cognitive Sciences, 15(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.10.001

-

Meyer, M., Alter, K., & Friederici, A. D. (2003). Functional MR imaging exposes differential brain responses to syntax and prosody during auditory sentence comprehension. Journal of Neurolinguistics, 16(4-5), 277-300. https://doi.org/10.1016/S0911-6044(03)00026-5

-

Ding, N., Patel, A. D., Chen, L., Butler, H., Luo, C., & Poeppel, D. (2017). Temporal modulations in speech and music. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 81, 181-187. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.02.011

-

Fujii, S., & Wan, C. Y. (2014). The role of rhythm in speech and language rehabilitation: The SEP hypothesis. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 777. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00777

-

Tierney, A., & Kraus, N. (2015). Neural entrainment to the rhythmic structure of music. Journal of Cognitive Neuroscience, 27(2), 400-408. https://doi.org/10.1162/jocn_a_00704

-

Kahn, D. (2024). Effet d’un entraînement rythmique moteur (méthode Brain Ball) chez l’enfant porteur d’un trouble développemental du langage.

FAQ sur la Prosodie

Quels tests cliniques évaluent la prosodie ?

Pourquoi la prosodie est-elle cruciale pour la compréhension émotionnelle ?

Comment Brain Ball© renforce-t-il la prosodie ?

La prosodie influence-t-elle l’orthographe ?