Accordage relationnel : définition et origine du concept

L’accordage relationnel correspond à la capacité de deux personnes à s’ajuster mutuellement au cours d’une interaction. Il s’agit d’un processus dynamique et continu, fondé sur la perception et la compréhension des signaux verbaux, non verbaux et émotionnels émis par l’autre, ainsi que sur la réponse adaptée qui leur est donnée. Cet ajustement ne repose pas seulement sur la communication explicite mais aussi sur une multitude de micro-signaux (intonation, rythme, posture, expressions faciales, mouvements), qui participent à une régulation fine de l’échange. L’accordage relationnel met ainsi en lumière le rôle central de la synchronisation affective et interactionnelle dans la création d’un lien sécurisant, porteur de sens et de reconnaissance mutuelle.

Le concept trouve ses origines dans les travaux du psychiatre et psychanalyste Daniel Stern sur l’accordage affectif dans les années 1980. Stern décrivait alors la capacité du parent à entrer en résonance avec l’état émotionnel de son enfant. L’accordage ne se réduit pas à une simple imitation : lorsque le bébé manifeste une joie, par exemple, le parent ne reproduit pas mécaniquement son expression, mais ajuste son comportement de manière équivalente en modulant sa voix, en adaptant son rythme ou en intensifiant ses gestes. Ce décalage ajusté permet à l’enfant de se sentir compris au-delà du simple miroir émotionnel.

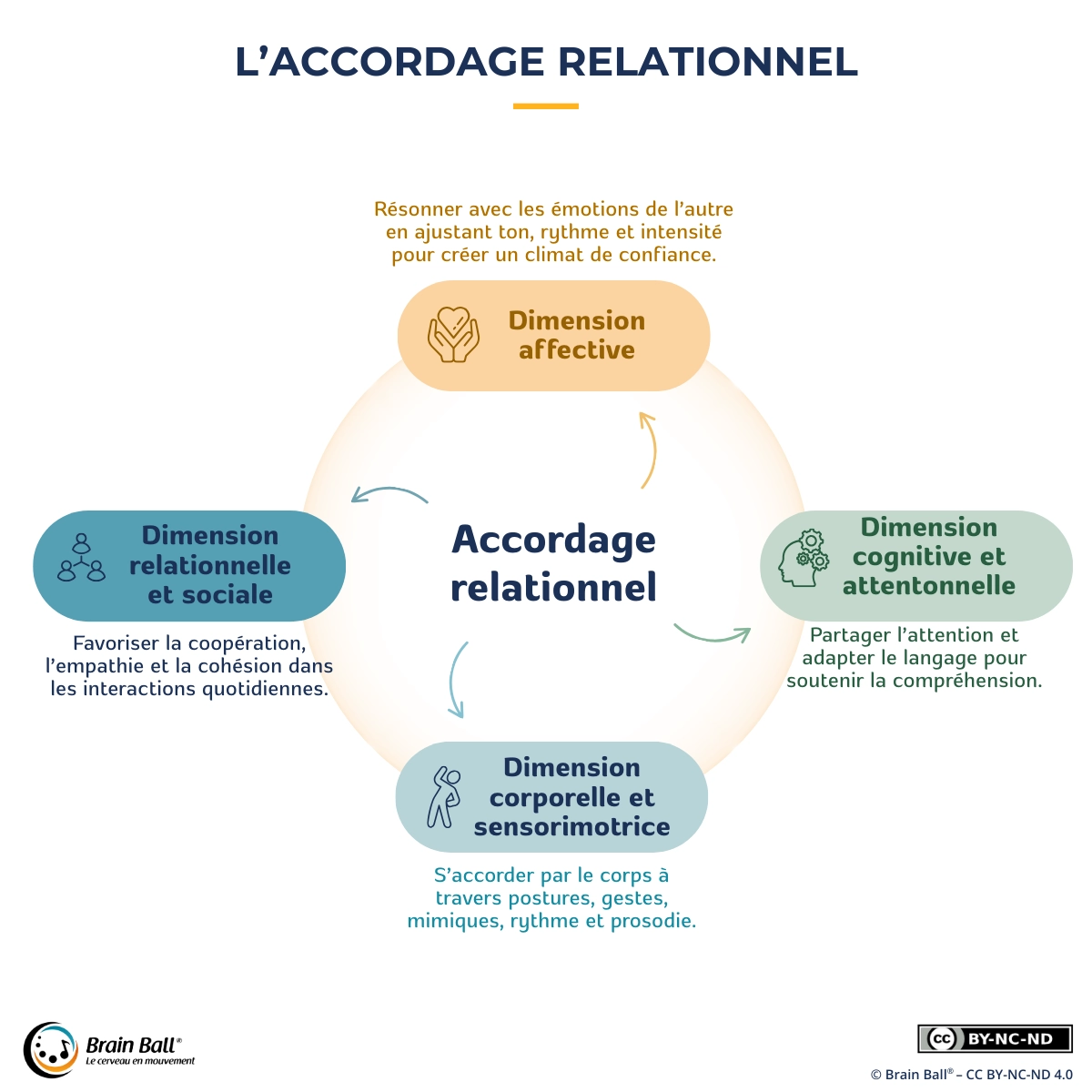

De cette base est née la notion d’accordage relationnel, qui élargit le champ d’application du concept. Il ne s’agit plus seulement de l’écho affectif entre le parent et l’enfant, mais d’un ajustement global intégrant également les dimensions cognitives, comportementales, corporelles et sociales de la relation. L’accordage relationnel s’inscrit ainsi dans une vision plus large de la communication humaine : il constitue le socle de la coopération, de l’apprentissage et du développement socio-émotionnel.

Les dimensions de l’accordage relationnel

L’accordage relationnel peut être décrit selon plusieurs dimensions complémentaires, qui interagissent et se renforcent mutuellement :

1. La dimension affective

Cette dimension renvoie à la capacité de résonner avec les émotions de l’autre. Le partenaire ajuste son ton, son rythme, son intensité émotionnelle pour refléter, contenir et valider l’état interne de l’autre. Ce type d’accordage crée un climat de reconnaissance mutuelle et favorise la sécurité affective. Dans la relation parent-enfant, il contribue au développement de l’attachement sécurisé ; dans les contextes éducatifs ou thérapeutiques, il nourrit la confiance et l’alliance relationnelle.

2. La dimension corporelle et sensorimotrice

L’accordage passe aussi par le corps : postures, mimiques, gestes, rythmes corporels ou encore prosodie de la voix sont autant de signaux d’ajustement. Les micro-ajustements corporels (sourire, inclinaison de la tête, orientation du regard) jouent un rôle essentiel dans la synchronisation. Dans les pratiques psychomotrices ou éducatives, cette dimension sensorimotrice permet de soutenir la régulation tonique, la coordination et la fluidité du mouvement partagé.

3. La dimension cognitive et attentionnelle

L’accordage relationnel implique également une adaptation aux capacités cognitives de l’autre. Cela se traduit par le partage de l’attention, l’ajustement du vocabulaire, la modulation de la complexité du discours ou encore la gestion des tours de parole. L’adulte (parent, enseignant, thérapeute) qui ajuste son niveau de langage et ses consignes à l’enfant lui permet de se sentir compris et de maintenir son attention, favorisant ainsi les apprentissages et la coopération.

Enfin, l’accordage relationnel s’exprime au-delà de la dyade parent-enfant et se retrouve dans toutes les interactions humaines. Il constitue un mécanisme de base de la communication sociale, soutenant la coopération, la gestion des conflits et l’empathie. Dans un groupe, il facilite la cohésion et le sentiment d’appartenance, en permettant aux individus de se reconnaître mutuellement dans leurs intentions et leurs émotions. Cette dimension sociale de l’accordage joue un rôle fondamental dans la vie collective, qu’il s’agisse de la classe, de l’équipe de travail ou des relations amicales.

Accordage relationnel et développement psychique

L’accordage relationnel joue un rôle central dans la construction de l’attachement sécurisé. Un enfant qui se sent compris et ajusté développe une meilleure sécurité interne, une régulation émotionnelle plus stable et une plus grande capacité à entrer en relation avec autrui.

Sur le plan psychique, l’accordage aide l’enfant à donner du sens à ses expériences. Grâce aux ajustements relationnels, les vécus bruts (sensations, émotions, impressions) peuvent être transformés en expériences compréhensibles et partageables. Ce processus soutient non seulement l’émergence du langage et de la pensée, mais aussi la construction progressive de l’identité.

Débats et limites du concept

Si le concept d’accordage relationnel est largement utilisé aujourd’hui, certains chercheurs soulignent ses limites théoriques.

- Certains estiment qu’il reste trop dépendant du modèle initial de l’accordage affectif de Stern et manque de conceptualisation précise.

- D’autres pointent le risque d’une vision trop idéalisée de la relation, alors que les désaccordages (ratés relationnels) sont inévitables et parfois nécessaires pour apprendre à réparer le lien.

- Enfin, les critiques rappellent que l’accordage ne garantit pas à lui seul la qualité de la relation : d’autres facteurs comme le cadre, l’histoire de vie ou les contraintes sociales entrent en jeu.

Accordage relationnel et Brain Ball

La méthode Brain Ball s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’ajustement relationnel. Les exercices rythmiques et sensorimoteurs favorisent une synchronisation fine entre les participants, renforçant l’attention conjointe, la régulation émotionnelle et la coopération.

Dans un atelier, l’accordage relationnel se manifeste de différentes façons. Par exemple, lorsqu’un enfant envoie une balle à son partenaire, celui-ci doit non seulement la rattraper, mais aussi ajuster son geste, son regard et son rythme à ceux de l’autre. Ce va-et-vient engage un processus de régulation mutuelle : si l’un ralentit, l’autre s’adapte ; si un geste est manqué, le partenaire ajuste sa réponse pour maintenir le jeu.

L’accordage se retrouve aussi dans les consignes collectives : un groupe d’élèves qui réalise une séquence de passes en rythme doit écouter, observer et s’ajuster en permanence aux signaux des autres. Cette dynamique développe la capacité à coopérer, à anticiper et à rester attentif, autant de compétences qui dépassent le cadre du jeu pour nourrir la vie scolaire, sociale et familiale.

En ce sens, le Brain Ball ne se limite pas à un exercice moteur : il crée un espace d’expérience relationnelle où le corps, les émotions et la pensée s’articulent. La dimension ludique facilite l’engagement, tandis que la régularité des échanges renforce l’accordage relationnel, contribuant à un climat de confiance et de plaisir partagé.

Pour aller plus loin :

-

Beebe, B., & Lachmann, F. M. (2002). Infant research and adult treatment: Co-constructing interactions. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.

- Bråten, S. (2009). The intersubjective mirror in infant learning and evolution of speech. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/aicr.76

- Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books.

- Trevarthen, C. (1998). The concept and foundations of infant intersubjectivity. In S. Bråten (Ed.), Intersubjective communication and emotion in early ontogeny (pp. 15–46). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527679.003

- Tronick, E. Z. (2007). The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children. New York: W. W. Norton & Company.

FAQ sur l’Accordage relationnel

Quelle est la différence entre accordage affectif et accordage relationnel ?

Pourquoi l’accordage relationnel est-il important dans l’éducation ?

L’accordage relationnel peut-il être appris ?

Quels sont les risques d’un mauvais accordage relationnel ?