Qu’est-ce que le task-switching ?

Le task-switching (ou changement de tâche) désigne la capacité à alterner rapidement entre deux tâches ou deux règles. En laboratoire, on demande par exemple de classifier des chiffres tantôt par parité (pair/impair), tantôt par magnitude (grand/petit), selon un indice visuel ou auditif qui change d’essai en essai. Cette alternance révèle un phénomène robuste : le coût de switch, c’est-à-dire une baisse transitoire de performance (temps de réponse plus longs, plus d’erreurs) lorsqu’on passe d’une règle à l’autre. Le task-switching est un paradigme de référence pour étudier la flexibilité cognitive, l’inhibition d’une règle précédente et la mise à jour de la règle courante en mémoire de travail.

Pourquoi le task-switching est central en cognition ?

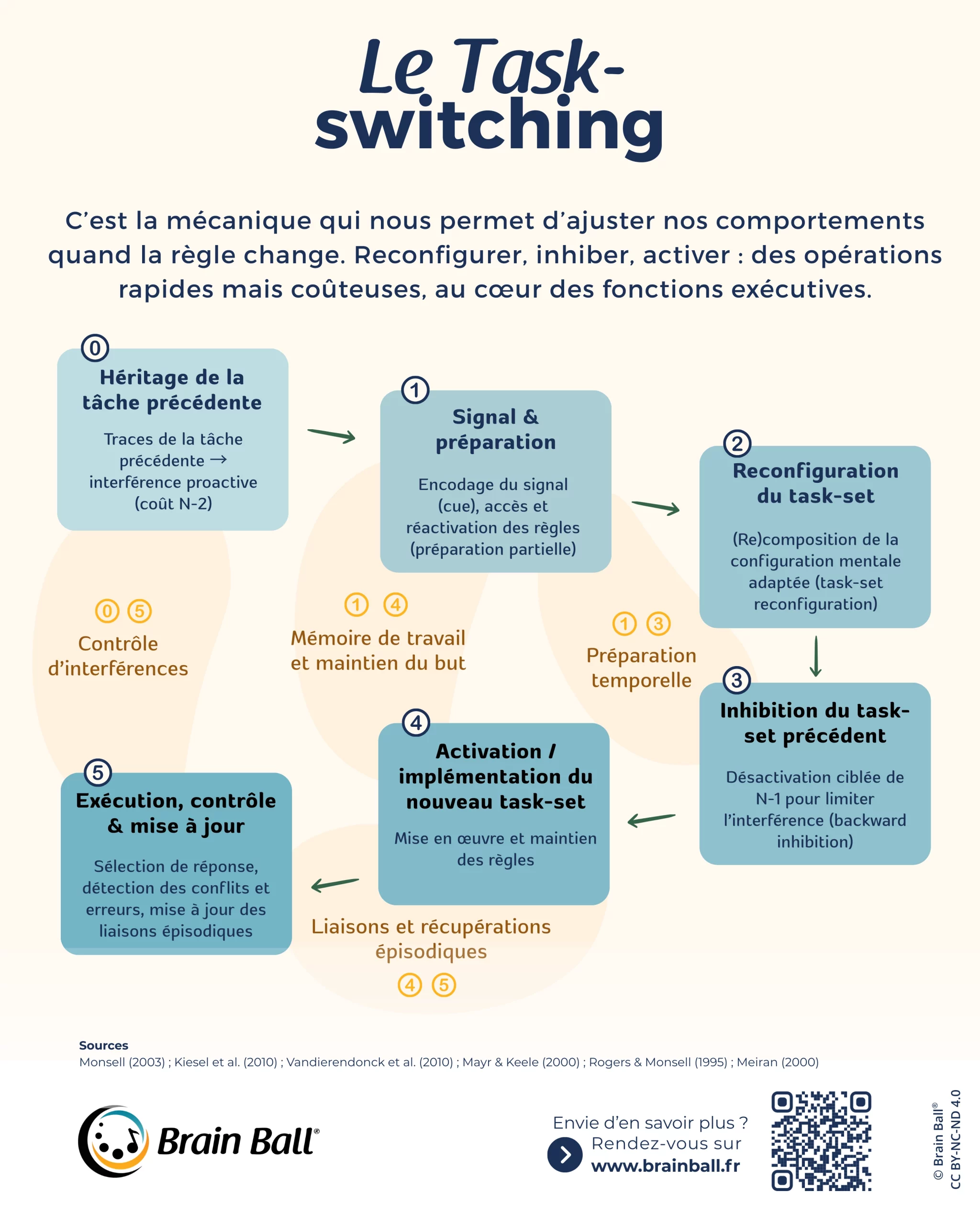

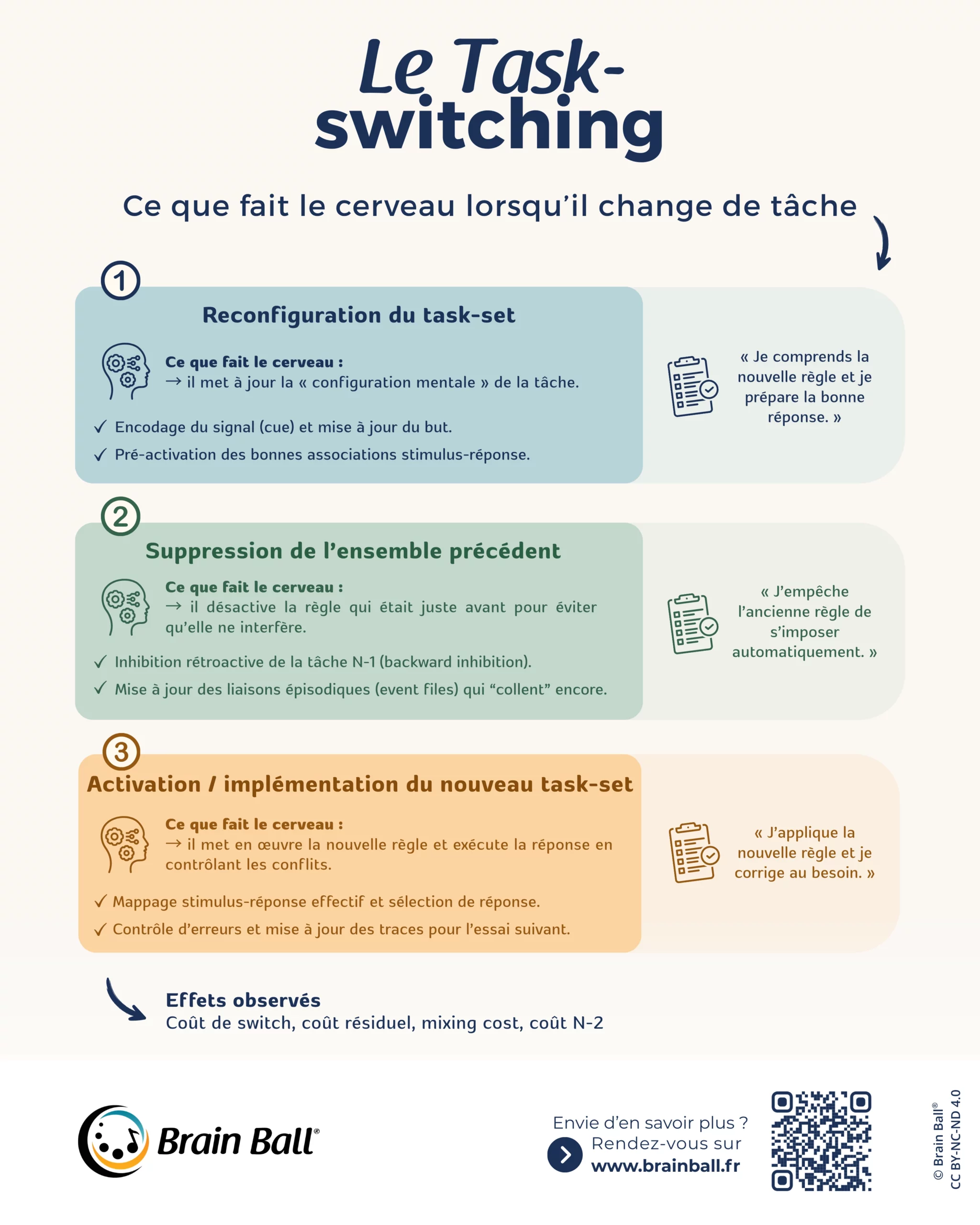

Changer de tâche mobilise des processus exécutifs de haut niveau : reconfiguration du task-set (la configuration mentale adaptée à la tâche), suppression de l’ensemble précédent et activation rapide du nouvel ensemble. Cela éclaire des situations du quotidien (passer d’un email à une réunion, d’une consigne à une autre en classe, d’un schéma moteur à un second pendant une activité rythmée). Le task-switching, bien qu’expérimental, aide à comprendre comment nous ajustons nos comportements lorsque le contexte ou la règle change, et pourquoi les alternances fréquentes peuvent dégrader la performance (multitâche perçu vs capacités réelles d’alternance).

Task-switching et flexibilité cognitive : relations et distinctions

La flexibilité cognitive est une capacité générale d’adaptation (changer de perspective, de stratégie ou de règle) ; le task-switching en est l’outil de mesure privilégié. Dans les modèles « unity and diversity » des fonctions exécutives, la flexibilité est reliée mais distincte de l’inhibition et de la mémoire de travail. En pratique, les performances au task-switching corrèlent avec la flexibilité, tout en étant influencées par l’inhibition (désactiver l’ancienne règle) et la mémoire de travail (maintenir la nouvelle règle). Ces interdépendances expliquent à la fois la richesse du paradigme et ses limites d’interprétation.

Ce que fait le cerveau lorsqu’il change de tâche (infographie en 3 étapes)

Mesurer le task-switching : paradigmes et indicateurs clés

Pour comprendre le fonctionnement du task-switching, les chercheurs utilisent différents paradigmes expérimentaux qui permettent de mesurer la rapidité et la précision avec lesquelles une personne change de règle.

- Alternance cued (indice d’essai) : un signal visuel ou auditif (par exemple une couleur ou une position) indique la règle à appliquer. On compare alors les essais où la règle change (switch) avec ceux où elle reste identique (repeat) pour calculer le coût de switch.

- Blocs alternés (prévisible) : les tâches s’alternent de manière régulière (ex. AABBAABB…). Même quand l’alternance est anticipée, un coût de switch subsiste, ce qui montre qu’un temps minimal de reconfiguration est toujours nécessaire.

- Manipulations courantes :

-

- Allonger l’intervalle indice-stimulus (CTI) réduit le coût car la préparation est facilitée.

- Une forte proportion de switch incite les participants à anticiper davantage, ce qui limite l’impact du changement.

- En cas de compatibilité stimulus-réponse conflictuelle, le coût augmente, signe du rôle de l’inhibition.

-

- Autres métriques utiles : les coûts résiduels (qui persistent malgré une préparation optimale), les mixing costs (difficulté supplémentaire en contexte mixte par rapport à un bloc pur) et les asymétries de switch (changer d’une tâche dominante vers une tâche secondaire est généralement plus coûteux).

Ces mesures montrent que le task-switching n’est jamais parfaitement fluide : même avec préparation et anticipation, un changement de tâche demande un effort cognitif mesurable.

Développement, vieillissement et différences interindividuelles

Chez l’enfant, la capacité à changer de règle progresse avec l’âge, parallèlement à la maturation fronto-pariétale et à l’amélioration de l’inhibition. À l’adolescence et chez l’adulte jeune, on observe des coûts de switch plus faibles et une meilleure préparation. Avec le vieillissement, les coûts ont tendance à augmenter (ralentissement de reconfiguration, plus grande sensibilité aux interférences). Des différences interindividuelles substantielles existent, liées à la vitesse de traitement, à la mémoire de travail et à l’entraînement (cognitif, moteur, rythmique).

Ce que mesure (et ne mesure pas) le task-switching

Le task-switching mesure l’aptitude à reconfigurer rapidement un ensemble de règles et à inhiber la règle sortante. Il apporte un indice robuste des contraintes de contrôle face aux changements. Toutefois, ce n’est pas un test “pur” de flexibilité : il agrège des contributions d’inhibition, de mise à jour et de vitesse de traitement. Par ailleurs, comme tout paradigme de laboratoire, il interroge l’écologie de la mesure : les effets observés sur des stimuli simples et des consignes brèves ne se traduisent pas mécaniquement en gains massifs dans la vie réelle…

Entraîner le task-switching : principes et exemples

L’entraînement au task-switching repose sur plusieurs principes essentiels, qui permettent de développer progressivement la capacité à changer de règle sans perdre en efficacité.

- Progressivité des règles : on commence par des alternances faciles, comme passer d’une règle A à une règle B. Ensuite, on complique petit à petit, en ajoutant une troisième règle ou en variant les changements de façon imprévisible.

- Préparation au changement : il est utile de s’entraîner à repérer rapidement les signaux qui indiquent un changement (une couleur, un son, une position). On peut aussi varier le temps entre le signal et l’action pour apprendre à s’adapter plus vite ou plus lentement.

- Gestion des distractions : introduire volontairement des éléments qui perturbent (stimuli contradictoires, consignes qui se ressemblent) permet d’exercer la capacité à résister aux interférences et à rester concentré sur la règle en cours.

- Variété et retours clairs : en changeant régulièrement les supports (visuel, auditif, moteur) et en donnant des retours simples sur les réussites et les erreurs, on maintient l’attention et on évite la lassitude. Prévoir des pauses est également essentiel pour garder de la qualité dans l’entraînement.

Ces principes montrent que l’entraînement au task-switching n’est pas réservé aux laboratoires : il peut être facilement transposé dans des activités éducatives, motrices ou ludiques.

Exemples en contexte pédagogique et moteur : le Brain Ball

Les principes du task-switching se traduisent dans différents contextes, qu’il s’agisse de situations scolaires classiques, d’activités motrices ou encore de la pratique du Brain Ball.

- En classe, on peut proposer des jeux de règles alternées, comme trier des cartes par couleur puis, au signal, par forme, ou alterner la lecture d’une consigne et la résolution d’un calcul.

- Dans des parcours moteurs traditionnels, il est possible de varier les règles en cours d’exécution : par exemple se déplacer en pas chassés puis, au signal, sauter sur des repères, ou encore alterner la main droite et la main gauche pour lancer et réceptionner un objet.

- Avec le Brain Ball, ces principes prennent une forme spécifique : les participants doivent adapter leurs gestes en fonction d’un signal sonore ou visuel (changer de main pour lancer la balle, inverser le sens, modifier le mouvement). La fréquence des changements peut être dosée par l’animateur, ce qui sollicite directement l’alternance de règles, l’inhibition et la mise à jour cognitive.

👉🏼 Le Brain Ball constitue une application concrète et ludique du task-switching, en réunissant à la fois la dimension motrice, rythmique et cognitive.

Limites, débats et précautions d’interprétation

Comme tout outil de recherche, le task-switching a ses limites qu’il faut garder en tête.

- Une mesure imparfaite : le “coût de switch” ne renseigne pas seulement sur la flexibilité, mais aussi sur d’autres fonctions comme la mémoire de travail ou la capacité à inhiber une règle précédente.

- Des bénéfices limités : les entraînements montrent surtout des progrès sur des tâches proches de celles pratiquées. Les effets plus larges sur la vie quotidienne sont moins évidents, d’où l’importance de rester réaliste.

- Des résultats sensibles aux conditions : la façon dont on organise l’expérience (temps laissé pour se préparer, fréquence des changements, compatibilité des réponses) influence fortement les performances, ce qui rend les comparaisons entre études parfois délicates.

- Des différences individuelles : vitesse de traitement, motivation, fatigue ou encore compréhension des consignes jouent un rôle important et expliquent pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d’autres.

En résumé, le task-switching reste un outil précieux pour comprendre la flexibilité cognitive, mais il doit toujours être interprété avec prudence et replacé dans son contexte.

Implications pour l’éducation, la santé et le sport-santé

En éducation, structurer des changements de consignes clairs (indices perceptibles, temps de préparation) soutient l’adaptation et diminue les erreurs de règle.

En sport-santé, alterner schémas moteurs et règles décisionnelles favorise l’agilité cognitive utile en situations dynamiques.

En rééducation ou en prévention du déclin, associer tâches cognitives alternées et sollicitations motrices rythmées peut enrichir la stimulation exécutive — dans le respect des niveaux de fatigue et de la sécurité.

Pour aller plus loin :

-

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750

-

Kiesel, A., Steinhauser, M., Wendt, M., Falkenstein, M., Jost, K., Philipp, A. M., & Koch, I. (2010). Control and interference in task switching. Psychological Bulletin, 136(5), 849–874. https://doi.org/10.1037/a0019842

-

Monsell, S. (2003). Task switching. Trends in Cognitive Sciences, 7(3), 134–140. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00028-7

-

Rogers, R. D., & Monsell, S. (1995). Costs of a predictable switch between simple cognitive tasks. Journal of Experimental Psychology: General, 124(2), 207–231. https://doi.org/10.1037/0096-3445.124.2.207

-

Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., & Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27(4), 763–797. https://doi.org/10.1037/0096-1523.27.4.763

-

Wasylyshyn, C., Verhaeghen, P., & Sliwinski, M. (2011). Aging and task switching: A meta-analysis. Psychology and Aging, 26(1), 15–20. https://doi.org/10.1037/a0020912

FAQ sur le Task-switching

Le task-switching est-il la même chose que la flexibilité cognitive ?

Non. Le task-switching est un paradigme expérimental qui mesure (entre autres) la flexibilité via le coût de switch. La flexibilité cognitive est une capacité plus large : elle inclut le changement de stratégie, de point de vue et d’objectif. Le task-switching en fournit un indice, mais il n’épuise pas la notion.

Pourquoi observe-t-on un coût de switch même quand on peut se préparer ?

Même avec une préparation maximale (CTI long), on observe souvent un coût résiduel. Cela suggère qu’une partie de la reconfiguration se produit après l’apparition du stimulus, ou que l’inhibition de la règle précédente laisse des traces qui ralentissent la réponse. C’est un résultat robuste qui alimente les modèles de contrôle.

Les entraînements en task-switching améliorent-ils la vie quotidienne ?

On observe généralement des gains spécifiques sur des tâches proches (alternances de règles comparables). Les transferts lointains sont plus incertains, car les situations réelles mobilisent des facteurs multiples (émotion, motivation, complexité perceptive). Il est prudent d’articuler l’entraînement avec des objectifs fonctionnels et des situations écologiques.

Le Brain Ball© sollicite-t-il le task-switching ?

Oui. Les exercices Brain Ball reposent sur des changements de règles rapides (par exemple modifier un geste, un rythme ou une trajectoire selon un signal). Cela mobilise directement la capacité de task-switching, c’est-à-dire l’alternance entre consignes, ainsi que l’inhibition et la mise à jour en mémoire de travail. Cette approche illustre comment une pratique motrice et rythmique peut devenir un support concret pour stimuler les fonctions exécutives.