En s’appropriant l’espace progressivement, les participants développent leurs capacités dans un cadre rassurant, tout en étant encouragés à découvrir de nouvelles dimensions au fil des ateliers.

La notion de spatialité est indispensable à l’activité motrice. Elle nous permet en effet de comprendre notre environnement, de nous orienter, de nous déplacer dans les différents plans de l’espace. Mais son importance ne s’arrête pas là : la spatialité constitue également une base essentielle pour notre sécurité émotionnelle et notre capacité à établir des relations.

Chez les personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), ces habiletés spatiales peuvent être altérées. Les TSA, classés parmi les Troubles du Neurodéveloppement, regroupent une grande diversité de manifestations qui varient considérablement d’un individu à l’autre. Selon les critères diagnostiques du DSM-V, ces troubles se caractérisent par des difficultés dans la communication et les interactions sociales, ainsi que par des comportements répétitifs et des intérêts restreints.

Comment se développe la structuration spatiale ?

Dès la naissance et même in utéro, le bébé développe sa propre structuration spatiale. Il se sert de ses différents sens comme l’auditif, le visuel, le tactile, le vestibulaire, le proprioceptif. Le jeune enfant va accroître ses représentations spatiales tout au long de sa vie grâce à l’exploration de son environnement.

Or les personnes ayant un TSA ne font que très peu d’explorations sensorimotrices du fait de leurs particularités sensorielles (peu d’intérêt en dehors des activités stéréotypées) et relationnelles (attention sociale diminuée, peu d’imitation…). Leur référentiel spatial va en être fortement impacté.

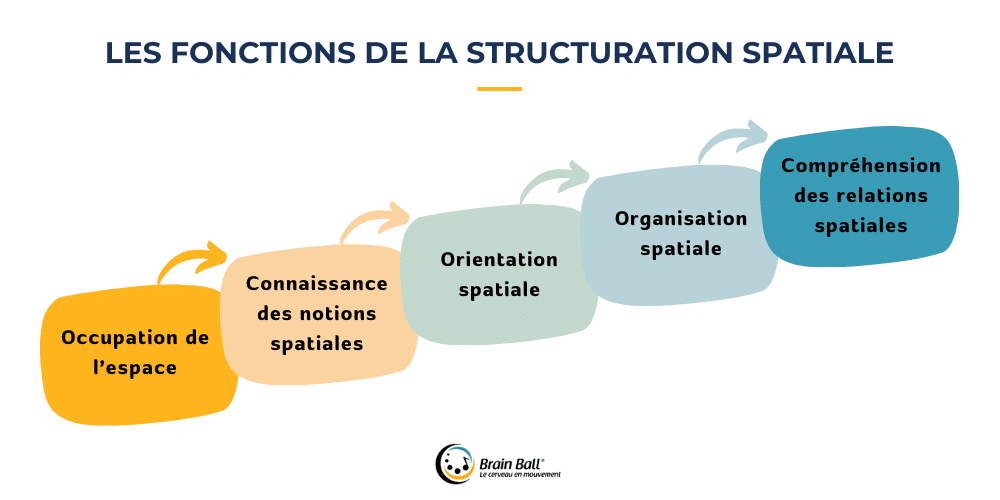

Comme l’expliquent De Lièvre et Staes (2000), la structuration spatiale repose sur plusieurs fonctions, qui s’appuient successivement les unes sur les autres :

– L’occupation de l’espace, qui correspond à la manière dont nous investissons physiquement et matériellement notre environnement de façon appropriée.

– La connaissance des notions spatiales qui implique d’utiliser un repère corporel égocentré chez le jeune enfant afin de se représenter ce vocabulaire.

– L’orientation spatiale, qu’elle soit statique ou dynamique, visant à positionner correctement son corps ou des objets dans l’espace.

– L’organisation spatiale qui consiste à structurer l’espace en fonction d’un objectif précis et en tenant compte des contraintes de l’environnement.

– La compréhension des relations spatiales, parfois appelée « intelligence spatiale », qui établit des liens entre différentes représentations spatiales. Cette dernière fonction renforce notre sécurité intérieure en nous aidant à percevoir et intégrer les relations entre différents environnements.

La motricité au service de l’espace

L’intérêt du mouvement est principalement d’améliorer la structuration spatiale grâce au référentiel égocentré, c’est-à-dire celui de notre propre corps.

En effet, l’ajustement tonico-postural et les compétences en motricité fine et globale, vont favoriser l’engagement corporel dans l’espace par les déplacements et les mouvements, et ainsi permettre de nouvelles explorations. Également, le mouvement relié aux capacités visuelles, comme la vision périphérique, centrale et binoculaire, sont le socle des habiletés spatiales. D’après la modélisation du processus neuro-visuel de la prise d’information à l’action (D’Ignazio, 2020 sur la base de Albaret & Chaix, 2013 et Irani, 2011), l’espace passe par différentes étapes :

• L’entrée périphérique grâce à la vue et la relation oculomotrice : « comment je vois et comment je regarde ? »

• Le traitement du système nerveux central avec un traitement visuo-perceptif : « comment je reconnais les objets / quoi ? », et le traitement visuo-spatial : « comment j’oriente et localise / où ? »

• La réponse motrice par la sortie du système nerveux central visuo-motrice : « comment je fais par rapport à ce que je vois ? », et visuo-constructive : « comment je construis en assemblant divers éléments ? »

Autisme : aménager l’espace pour améliorer les habiletés spatiales

Dans son rapport de 2010 intitulé « Autisme et autres troubles envahissants du développement », la Haute Autorité de Santé souligne que « l’adaptation de l’environnement à la personne avec TED lui apporte les repères qui lui manquent (espace, temps, communication, activités) ». La méthode TEACCH répond à ce besoin en mettant l’accent sur des aménagements favorisant l’apprentissage et l’autonomie des personnes avec TSA.

Un espace clair et structuré réduit l’anxiété et les distractions, ce qui permet à la personne autiste de mieux s’engager dans les activités proposées. Les concepts abstraits doivent être minimisés autant que possible pour que chaque espace ait une fonction explicitement visible et compréhensible.

Un environnement compréhensible implique de proposer des repères clairs sur les objectifs attendus. Par exemple, un marquage au sol pour indiquer une position, ou le fait de ne rendre visibles que les objets nécessaires à une activité, contribuent à instaurer prévisibilité et sens.

De plus, un espace épuré aide à limiter les stimulations visuelles excessives qui pourraient détourner l’attention, tout en offrant un environnement favorable pour répondre au besoin de déambulation. Cela permet aussi de mieux gérer les difficultés des personnes TSA à filtrer les informations pertinentes, car elles perçoivent souvent tous les stimuli avec la même intensité.

Enfin, un espace minimaliste permet à la personne autiste de se positionner à une distance relationnelle adaptée à ses besoins, sans être gênée par un mobilier encombrant, favorisant ainsi des interactions et une concentration optimales.

L’importance de la répétition et des rituels spatiaux

La prévisibilité d’une activité joue un rôle clé dans la réduction des troubles du comportement, en facilitant l’intégration des normes propres à l’animateur et en atténuant les difficultés liées à la flexibilité.

Si l’importance des rituels temporels est souvent mise en avant pour les personnes avec TSA, il est tout aussi essentiel de structurer l’espace. Cette approche permet aux participants de comprendre concrètement les attentes associées à chaque zone.

Par exemple, le séquençage spatial d’une séance peut inclure différentes étapes : un temps de déambulation libre dans la salle avant le début de l’activité, l’installation de repères visuels, la répétition d’exercices jusqu’à leur maîtrise, et enfin, le rangement du matériel.

Ces repères clairs et cette organisation spatiale favorisent l’engagement et permettent à la personne de s’investir pleinement dans l’activité.

Quelle méthode peut aider les personnes TSA à renforcer leurs habiletés spatiales ?

Avec la méthode Brain Ball®, les personnes avec TSA apprennent à explorer différentes trajectoires dans divers plans de l’espace : à gauche, à droite, devant, derrière, en l’air, au sol, ou encore en ligne droite sur une table.

Cette pratique inclut également l’estimation des distances, indispensable pour ajuster la force nécessaire lors des exercices qui impliquent de lancer, de rattraper ou de donner un engin.

Grâce à la répétition des exercices et au retour visuel immédiat sur leurs actions, les participants peuvent progressivement intégrer de nouvelles représentations spatiales et les généraliser à d’autres contextes. Par exemple, ils apprendront à s’ajuster, comme s’avancer vers un partenaire pour mieux réceptionner un engin.

Cette répétition contribue également à la sécurité affective, essentielle pour les personnes autistes, qui bénéficient de la prévisibilité des activités proposées. En s’appropriant l’espace progressivement, les participants développent leurs capacités dans un cadre rassurant, tout en étant encouragés à découvrir de nouvelles dimensions au fil des ateliers.

Il revient toutefois à l’animateur de respecter les réponses comportementales de chaque personne, en veillant à leur offrir un environnement adapté et bienveillant pour favoriser leur engagement et leur progression.

TSA : le soutien de l’animateur Brain Ball

Grâce à ses questionnements, l’animateur peut aider le participant à trier et identifier des repères visuels essentiels, tels que l’endroit où la balle rebondit, où poser le regard pour effectuer un lancer... Ces repères permettent d’anticiper et d’optimiser le trajet des engins.

L’animateur peut également soutenir le bon positionnement du participant en utilisant des marquages au sol et en proposant des postures et des gestes adaptés en fonction des difficultés rencontrées.

De plus, l’animateur pourra ajuster la distance physique entre lui-même et la personne ayant un TSA, en utilisant des activités de rebonds de balles, afin de préparer progressivement les exercices plus complexes, comme la transmission de sacs lestés.

En conclusion, la structuration spatiale joue un rôle central dans le développement des personnes avec un TSA, influençant à la fois leur sécurité émotionnelle et leurs capacités motrices. L’adaptation de l’environnement et l’utilisation de méthodes spécifiques, telles que le Brain Ball, permettent d’encourager des explorations sensorielles et motrices, favorisant ainsi l’autonomie et la prévisibilité. Cette approche contribue à renforcer leur engagement dans les activités tout en respectant leurs besoins particuliers.

En savoir plus

- HAS (2010). Autisme et autres troubles envahissants du développement (TED) – État des connaissances hors mécanismes physiopathologiques, psychopathologiques et recherche fondamentale. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-03/autisme_et_autres_ted_etat_des_connaissances_resume.pdf

- Aurelien_Dignazio. (2020, 3 décembre). Regard psychomoteur sur les processus neurovisuels : de la prise d’information à l’action – cabinetpsychomot. Cabinetpsychomot. https://www.psychomotricien-liberal.com/2020/04/09/visuo-spatial-visuo-perceptif-visuo-constuctif/

- Chaix, Y. & Albaret, J-M. (2013). Trouble de l’Acquisition de la Coordination et déficits visuo-spatiaux. Développements. 2013/2 n° 15, p. 32-43.

- Irani, F. (2011). Visuospatial ability. In J.S. Kreutzer, J. DeLuca, & B. Caplan (Eds.), Encyclopedia of clinical neuropsychology (pp 2656-2656). New York : Springer

- De Lièvre, B., & Staes, L. (2000). La psychomotricité au service de l’enfant : notions et applications pédagogiques.

FAQ

Qu'entend-on par habiletés spatiales chez les personnes avec autisme ?

Les habiletés spatiales regroupent la capacité à se repérer dans l’espace, à percevoir la position des objets entre eux et à coordonner ses mouvements en conséquence. Chez les personnes avec autisme, ces compétences peuvent être altérées, rendant plus difficile la gestion des gestes du quotidien, les déplacements ou les activités motrices et graphiques.

Pourquoi travailler les habiletés spatiales est-il important pour les personnes autistes ?

Améliorer les habiletés spatiales chez les personnes autistes favorise leur autonomie, leur coordination motrice et leur adaptation à l’environnement. Cela permet aussi de soutenir d’autres fonctions cognitives comme l’attention, la planification ou le langage.

Comment le Brain Ball aide-t-il à développer les habiletés spatiales chez les personnes autistes ?

Le Brain Ball propose des exercices ludiques et rythmés, réalisés avec des balles colorées, qui sollicitent la coordination œil-main, la perception de l’espace et le mouvement. Cette méthode favorise l’intégration sensorielle et l’organisation spatiale, en s’adaptant aux besoins spécifiques des personnes avec TSA (troubles du spectre de l’autisme).

À qui s’adresse la méthode Brain Ball pour améliorer les habiletés spatiales en cas d’autisme ?

Le Brain Ball s’adresse aux professionnels de l’accompagnement (éducateurs, psychomotriciens, orthophonistes…), aux familles, ainsi qu’aux structures accueillant des personnes avec autisme. La méthode est accessible, adaptable à différents profils et utilisable en individuel ou en groupe.